2021年中国民族医药学会风湿病分会工作总结及2022年工作计划

一、2021年工作总结

2021年即将接近尾声,在总会的领导下,风湿病分会积极开展工作,加强中医药和民族医药之间的联系和沟通,重视名老中医、民族医的学术经验传承工作,广泛开展中医药和民族医药间的学术交流活动,同时发挥民族医药特色,参与到抗疫、支边和科普等工作中去,发挥了风湿病分会力所能及的力量。现将2021年工作总结如下。

(一)学会组织建设

2021年风湿病分会继续按照总会要求,在原有会员的基础上,扩大民族医药学专业会员在理事会中的占比,吸纳热爱中医药、民族医药事业的风湿病领域专业人员加入分会,同时注重新增理事会成员的资格审核,力争纳入高水平人才,促进提升风湿病分会的学术和科研水平。风湿病分会督促成员和成员单位严格执行党和国家法律法规及学会的各项规章制度,遵守总会的各项规章制度,按时缴纳学会团体、个人会费。目前风湿病分会理事会规模已超过300人,理事会中常务理事占比不超过三分之一,理事会中民族医的比例不低于15%,2019年换届会议后增设了民族医专业执行会长及执行秘书长。分会严格要求成员出席学会召开的学术年会,理事以上成员需参加每年理事会议。2020年受疫情影响以来,分会完善了会议远程签到制度,连续2年未签到参加学术年会的会员及理事会议的理事将考虑终止其成员资格。风湿病分会至少召开一次常务理事会和理事会,每年举办一次学术年会,本年度学术年会中民族医药学术内容占比已超过30%。根据总会要求,继续完善学组建设,促进学组科研项目申报,力争每个学组至少有一个在研项目。

(二)学术交流

分会每年举办的全国民族医药、中医药风湿病学术年会已成为品牌学术活动。10月23日本年度学术会议邀请了著名民族医、中西医专家进行民族医药、中西医诊疗风湿病特色药物、疗法、新进展、新成果主题报告,继续为民族医药及中医药风湿病领域的学术交流搭建良好的平台。本年度学术会议专设民族医药讲座板块,邀请了藏医、壮医、维吾尔医、瑶医、蒙医、哈萨克医、傣医专家进行民族医诊治风湿病经验分享和交流,提升了民族医药内容在整场会议中的占比,民族医药内容(8个专题讲座)占学术年会内容(22个专题讲座)比例为36.4%,民族医药学专场时长(160分钟)占学术会议总时长(530分钟)比例为30.2%。而传统中医药板块讲座则更加注重常见风湿病的标准化诊疗,以期缩小不同地区风湿病诊疗水平的差异。本次年会在线观看学术年会的人数达3000余人次,总点击量达10000余次,为民族医药从业者提供了展示民族医药优势和特色的国内交流平台。

风湿病分会其他单位也积极开展学术交流活动。姜泉教授团队主办了中华中医药学会第二十五次全国风湿病学术年会。林昌松教授团队主办了第十四届广东省中西医结合风湿病学术年会暨国家级继续教育项目“风湿病基础与临床研究进展学习班”。刘维教授团队主办了国家级继续教育项目《风湿免疫病中医药诊疗学习班》。彭江云教授团队举办了2021年云南省中医、中西医结合风湿病学术年会、第三届滇南医学流派学术发展论坛、云南省医学会2021年风湿病学学术年会等多种学术会议。苏励、曲环汝教授团队参与举办了上海中西医结合学会风湿病分会白塞病学组年会及中西医结合风湿病诊疗新进展学习班。娄玉钤教授参与了河南省中医、中西医结合风湿病学术年会并在会议上做了《我的中西医结合观》的主旨报告。陈平波教授团队举办了新疆-浙江骨科联盟会议,新疆-浙江多名骨科、风湿科专家线上沟通交流骨病、风湿病诊治心得。

(三)经验传承

风湿病分会一贯重视中医、民族医临床经验、学术思想传承工作。风湿病分会鼓励会内专家积极进行经验传承,同时注重对传承人工作的考核和认证。中日友好医院于2021年9月隆重举行首届老中医药专家学术经验传承工作拜师仪式,阎小萍教授作为师承导师,将在2年的时间内培养经过严格申报遴选程序产生的青年中医临床骨干1名。娄玉钤教授被河南省卫生健康委聘为河南省青苗人才学术传承指导老师,将在3年内培养青苗人才3名。彭江云教授作为云南省名中医,2021年培养学术继承人2人。刘维教授作为第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,将完成2名学术经验继承人的指导工作。

在严格把控传承人认证的基础上,风湿病分会制定科学的传承方法开展工作。风湿病分会开展传承工作的主旨是“传承优秀经验”、“做好资源下沉”“提升学科学组建设”“改革医疗服务模式”“创新传承模式”。“传承优秀经验”是指在分会内优选具有丰富临床诊疗经验的中医和民族医专家建立传承体系,发掘总结优秀经验;“做好资源下沉”是指将挖掘整理出来的中医药、民族医药优秀资源系统地传授给传承人,提升传承人的临床诊疗水平;“提升学科学组建设”是指在传承经验的工作中紧密围绕学科学组建设,利用传承学术优势,提升学科学组实力,做好学科学组建设工作;“改革医疗服务模式”是指在传承工作中,探索师带徒、总站带分站等模式,使得优秀的师承资源能服务更多的患者;“创新传承模式”是指在经典师带徒模式下,采用文献整理、经验总结、新媒体记录、大数据挖掘、人工智能等多种创新方法来总结经验,为民族医药、中医药传承事业做出更大的贡献。

风湿病分会阎小萍教授团队围绕国家中医药管理局“阎小萍全国名老中医药专家传承工作室”、北京中医药“薪火传承3+3”工程阎小萍名医传承工作站开展传承工作。做好资源下沉工作,建立分站,总站不间断派出学术骨干力量赴分站现场指导学术传承工作。同时,采用线上讲课的方式,由阎小萍教授亲自向分站介绍临床经验和学术思想。姜泉教授团队线上举办首都国医名师冯兴华教授治疗风湿病的学术经验研讨会,传承冯老诊治风湿病经验。并拟于12月举办国医大师路志正教授学术思想和传承经验研修班。陈平波教授团队举办了骨伤治疗经方验方内服外用学习班,传承平乐正骨平衡理论,学习中药封包、穴位贴敷、针灸、康复推拿等中医综合传统治疗方法。林昌松教授团队举办了“2021 陈纪藩学术经验传承交流会”。彭江云教授团队总结撰写滇南医学流派系列专著,并举办第三届滇南医学流派学术发展论坛。

(四)学组建设

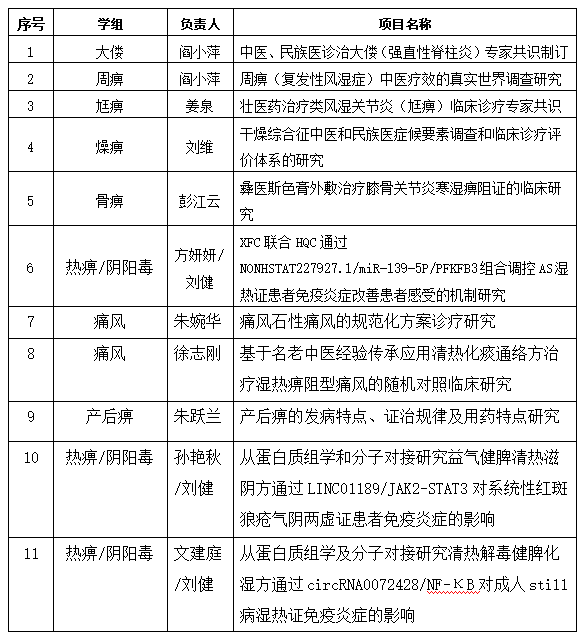

风湿病分会按照总会要求,积极开展学组工作,风湿病分会目前共成立12个学组,所有学会理事均已进入各学组参加工作。各学组成员积极开展科学研究,获得临床及基础研究40余项,包括国家自然科学基金课题20余项、国家科技支

撑课题2项、各级省部级课题20余项。各学组积极参与中国民族医药学会的科研项目的立项申报工作。截止2021年12月,12个学组一共申报14个科研项目,其中11个获得立项目:

代表性学组工作:

大偻学组:围绕学会科研立项项目:中医、民族医诊治大偻(强直性脊柱炎)专家共识制订,开展了强直性脊柱炎长期管理专家共识的制订工作。共识任务由中日友好医院中医风湿病科牵头,在广泛证据检索和系统评价基础上,采用改良德尔菲法系统征集专家意见后制定,旨在规范AS/axSpA长期管理过程中的疾病评价、中西医治疗、康复、护理等措施。基于临床经验及前期文献检索结果,通过两轮德尔菲问卷调查,系统征集全国9个省市17家单位涵盖中医风湿病学、西医风湿病学、康复医学、营养学、运动医学、循证医学、卫生经济学、药学、护理学等多个领域21位专家及2名患者意见,初步确定临床问题和结局指标遴选。在此基础上召开专家咨询会,确定PICO问题清单和结局指标遴选,每个临床问题及结局指标遴选的专家投票一致率均>50%。共识形成14个临床问题,内容涵盖疾病评价、中西药物治疗、物理治疗、生活方式调整、护理、药物安全性、特殊人群管理、卫生经济学评价等方面,其目的是为相关的临床工作者提供有效、安全、经济的疾病长期管理方案,使患者受益程度最大化。

白塞病学组:上海中医药大学附属龙华医院风湿免疫科曲环汝教授团队参与了白塞病相关专著《白塞病新概念》的编写工作。同时参与了《中国白塞综合征中西医结合诊疗专家共识(2020年)》的制订工作。学组建设方面,积极吸纳白塞病研究人才进入学组承担科研项目工作,推进“基于临床表型下的白塞病辨证分型规律的研究”的课题进度。

在学组结构组织方面,积极提升民族医药专家在学组内担任负责人,以提升学组的民族医药特色,更好地开展民族医药科研学术活动。如大偻学组新增李凤珍教授为副组长,协同完善民族医诊治大偻专家共识方案的制定研究。

(五)抗击疫情

随着新冠疫情防控的常态化,一大批风湿病分会成员以各种形式投入到疫情防控工作中。云南作为边境省份,外防疫情输入压力巨大。为了守好祖国的西南大门,拒敌于国门之外。云南省中医医院风湿病科派出医护人员驻守中越边境,为抗击疫情筑牢边境疫情防线作出了贡献。河南风湿病医院在郑州第二波疫情爆发时,积极组织抗疫工作,除了参与郑州市全员疫苗接种工作外,还组织人员支援了郑州市全员5轮核酸检测工作。新疆医科大学附属中医医院在新冠疫情爆发后,共计派出12名医护参与核酸检测、支援发热门诊等工作,为新疆百姓的生命安全做出了积极的贡献。广州中医药大学第一附属医院风湿免疫科选派4名医生支援发热门诊,选派1名医生支援广州市传染病院转运救护车工作,选派多名医护人员支援社区抗疫工作。刘维教授作为天津市新冠肺炎救治中医专家组成员,第一时间进入天津市新冠定点海河医院,参与新冠救治工作,参与制定及修订《新型冠状病毒肺炎中医诊疗天津方案》。林昌松教授参与线上新冠患者远程会诊。另有多个风湿病分会的理事支援发热门诊、急诊以及核酸检测工作。也有多名理事参与了新冠疫苗接种工作。

(六)义诊工作

风湿病分会秉承总会精神,积极组织中医和民族医专家走进基层医院,为广大基层群众带去高质量的中医和民族医特色医疗服务,提高地区、基层医院风湿病中医、民族医诊疗水平。

在“世界痛风日”、“世界关节炎日”,分会组织专委会成员进行义诊活动。骨痹学组、肌痹学组、产后痹学组成员在当地开展痛风、高尿酸血症及其他风湿病防治的免费义诊宣传活动,为人民群众如何防治风湿病支招,取得良好的社会效益。云南省中医医院风湿病科举行社区、基层医院义诊34余人次。娄玉钤教授参加郑州市名医名家走基层、送健康、爱国卫生志愿服务行动的义诊活动。曲环汝教授参加了西藏日喀则人民医院的义诊活动。陈平波主任团队联合达坂城区委统战部和区民宗局,在新疆达坂城区东沟乡东湖村开展“为民办实事,义诊暖人心”爱心义诊活动。

(七)对口帮扶工作

对口支援边疆民族地区,积极带动和引领边疆少数民族地区医院风湿病专科的发展,协助提升偏远地区风湿病诊疗水平,为当地风湿病患者带来高水平医疗服务,也带动了当地风湿病专科医师的业务进步,惠及了大量基层患者。

中日友好医院中医风湿病科采用线上及线下结合的模式,先后派出孔维萍教授、张英泽教授、金笛儿教授、徐愿教授对口帮扶衡水市中医院分站、呼和浩特市蒙医中医医院分站、赤峰松山中医蒙医医院。云南省中医医院风湿病科对口兰坪县中医院、镇雄县中医院、宁蒗县中医院进行帮扶工作,2021年委派顾玲丽医师对镇雄县中医院进行帮扶指导,并在镇雄县中医医院建立了国家区域中医诊疗中心风湿分中心,定期选派主任、副主任医师到镇雄县中医院进行义诊、疑难病会诊、教学查房,为其人才培养、专科专病建设、学科建设提供人力、技术、设备等方面的支持。广西国际壮医医院风湿病科主任李凤珍带队走进龙州县中医医院,开展2021年“学党史,办实事——名中医八桂行”系列活动,在龙州县中医院开展学术讲座、教学查房和义诊。新疆医科大学附属中医医院陈平波主任对口帮扶伊宁市察布查尔县中医医院、和田县人民医院、为当地医院及群众进行巡回医疗、义诊和帮扶指导工作。呼和浩特市蒙医中医医院杨永生主任、丁超华医师对口帮扶武川县可镇旧区卫生院、托县中滩卫生院10次。北京中医药大学东方医院风湿病科对口帮扶丰台区卢沟桥社区卫生服务中心;天津中医药大学第一附属医院风湿免疫科派出学科骨干赴甘肃,参与临床支援、指导工作。上海中医药大学附属龙华医院风湿科曲环汝教授参加第六届西藏自治区医学珠峰论坛中西医结合分论坛中医慢病管理培训。

(八)科普宣教工作

分会专家成员充分利用新媒体平台与群众进行知识分享和交流,扩大了中医药、民族医药的受众人群。阎小萍教授与任志雄教授、王琬茹医师参与北京卫视《养生堂》节目“巧辨五液调五脏”录制,向电视观众阐释了补肾育阴清热法治疗干燥综合征的辨证论治思路。陶庆文教授与徐愿教授参与北京卫视《养生堂》节目“截断伏湿巧防病”录制,向电视观众介绍了痛风发作与中医伏邪理论的相关性,并对伏湿邪和显湿邪的症状表现做了详细的区分,让观众理解了痛风的发病原因。

刘维教授组织线上风湿免疫疾病健康宣教及咨询活动2次,主讲电视台健康科普讲座4次,社区宣讲、患者教育10余次。从风湿病、骨质疏松、免疫功能障碍的日常饮食、功能锻炼、饮食疗法等各个方面对患者进行普及,极大的加强了患者对达标治疗的认识,在群众中反响良好。曲环汝教授参加浦济风湿公益联播-强直性脊柱炎;解忧杂货铺-系统性红斑狼疮;及小P大咖风湿公益直播-系统性红斑狼疮,向广大听众介绍了常见的几种风湿免疫疾病。呼和浩特市蒙医中医医院杨永生主任在《内蒙古保健杂志》进行了“关于骨质疏松,你了解多少?”的科普宣传。

中国中医科学院广安门医院为贯彻落实党中央、国务院精神,积极响应国家卫生健康委会的意见建议,贯彻落实《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,推进发展“互联网+医疗健康”,满足人民群众日益增长的多层次多样化健康管理需求,与问问风湿平台合作,共同推进互联网医疗。

云南省中医医院风湿病科注重中医药文化建设,积极开展中医药文化推广普及工作,加强专科文化建设,弘扬行业传统职业道德。通过国家中医药管理局中医就诊指南-“名科”服务信息网络、专科风湿病协作网络、健康宣传栏、电视台健康知识讲座、报刊杂志、社区义诊、编写风湿病健康手册、宣传资料、云南中医及云南省中医医院公众号等多种途径向公众宣传普及风湿病中医诊疗优势及预防保健相关知识。2021年以来,云南省中医医院撰投风湿病宣传稿37篇,线上线下健康讲座13次。

广州中医药大学第一附属医院风湿病科在门诊和病房设置科普宣传栏,推广介绍肌痹的中医防治、养生康复知识。建立广州中医药大学第一附属医院类风湿、强直性脊柱炎、系统性红斑狼疮、痛风、肌痹医患群,与患者建立线上沟通平台,有针对性的推广风湿病中医防治,调理养生知识。并在公众号开设“风湿园”栏目,介绍各种风湿病的基础知识,中医预防,中医养生,中医康复知识等内容。在“快问风湿”公众号推广介绍风湿病的中医防治、养生康复知识。选派医生参与广东广播电视台等单位制作中医风湿病防治宣传电视节目。

(九)标准化工作

风湿病分会从2020年开始着手启动了常见疾病的中医、民族医诊治专家共识、指南工作。

为促进广大临床医生对强直性脊柱炎的长期规范管理,探讨可推广、合理的长期管理方案,促进强直性脊柱炎的临床管理工作,由陶庆文教授牵头,,阎小萍教授担任顾问,发起了《强直性脊柱炎长期管理专家共识》的编写和制定工作。根据专家意见和文献梳理,工作组最终提取归纳出14类关注度较高及临床重要性较强的问题进行深入研究和分析。现已形成《强直性脊柱炎长期管理专家共识(2021年)》发表在《中国中西医结合杂志》。

为进一步规范强直性脊柱炎、类风湿关节炎、干燥综合征中西医结合医疗质量管理,持续改进3种疾病的诊疗质量和服务水平,由中日友好医院中西医结合医学中心发起,中日友好医院中医风湿病科陶庆文教授牵头76名风湿病专家参与,经过认真讨论、投票、修改,形成了《强直性脊柱炎中西医结合医疗质量控制指标专家共识(2021版)》、《类风湿关节炎中西医结合医疗质量控制指标专家共识(2021版)》和《干燥综合征中西医结合医疗质量控制指标专家共识(2021版)》,已发表在中日友好医院学报。

姜泉教授牵头的《痛风和高尿酸血症病证结合诊疗指南》发表在《中医杂志》。《纤维肌痛综合征诊疗指南》的制订工作在稳步推进。

刘维教授牵头《中西医结合治疗痛风及高尿酸血症临床诊疗指南》及《青藤碱治疗类风湿关节炎的临床用药指南》的制定工作稳步推进,其中《中西医结合治疗痛风及高尿酸血症临床诊疗指南》草案已提交审查。

曲环汝教授参与了中国白塞综合征中西医结合诊疗专家共识的制订工作,目前《中国白塞综合征中西医结合诊疗专家共识(2020年)》已发表。

(十)申报及获得奖励

名誉会长、中国中医科学院广安门医院路志正教授编写的《路志正风湿病学》一书荣获中华中医药学会学术著作一等奖。

分会积极组织成员申报总会设立的各类奖项。2021年度风湿病分会申报科学技术奖2项、申报学术著作奖3项。

二、2022年工作计划

风湿病分会2022年的工作将继续在总会的领导下开展。总会许志仁会长指出,总会将从四个方面加强对分会的工作要求。一是开好三个会议:开好学术年会,充实会议内容,针对分会领域内的难点问题提出创新性的解决办法,让学术年会开得富有成效;开好理事会议,拓展年度理事会议的深度和广度,做好年度工作的设计和安排;开好学组工作会议,利用新媒体技术,可以一年多次召开,帮助学组及时有效的开展工作交流。二是做好学组建设和学组科学研究工作,每个学组应保证一个在研科研项目,要求立项项目要能解决该学组优势病种的难点问题。三是开展标准化建设工作,提倡开展多民族诊治优势病种专家共识、诊疗指南的编写工作。鼓励分会著书立说,申报学会设立的图书出版规划项目。四是多种形式推动人才培养,鼓励申报学会继续教育项目。

风湿病分会积极学习许志仁会长的讲话,围绕总会对分会提出的要求,确立2022年分会的工作计划,现将工作计划梳理如下:

2022年风湿病分会工作总纲:加强中医药和民族医药之间的学术交流、提升民族医药在学术交流中所占的比重。继续发掘并传承民族医药、中医药诊治风湿病的经验。同时做好民族医药、中医药风湿领域特色人才的培养工作。继续做好民族医药、中医药学术交流活动,拓宽学术交流的渠道,提升学术水平,扩大风湿病分会在全国的影响力。进一步吸纳优秀民族医药、中医药人才加入风湿病分会。继续强化学组建设工作。具体工作要点:

一、继续开好品牌学术年会。2022年分会将继续打造学术年会这个品牌,针对风湿病领域中的疑难问题设立讲座题目,广泛邀请中医、西医、民族医专家就问题提出创新性的解决方案,并将方案向分会全体成员推广。同时,继续提升民族医药学内容在学术年会中的占比,力争2022年学术年会中民族医药学内容占比稳定在30-35%。

二、拓展理事会议的深度。2022年度的理事会议将继续要求全体理事参会,理事会议上将重点审议学会的组织建设工作、年度学术会议工作、学组建设工作及下一年度工作计划,让理事以上成员均能参与到分会的建设工作中。

三、围绕学组建设工作,督促各学组负责人做好学组的组织架构,提升学组成员学术水平,并准备2022年科研项目申报,考核学组科研项目的申报和执行情况,解决学组在科研项目执行过程中遇到的困难,帮助学组做好科研项目的中期或结题评估。完善分会对学组科研项目的监管和评审机制。

四、拟定申报图书出版规划项目。分会将在学术著作奖申报的基础上,择优支持,拟定申报学会图书出版规划项目,集分会全力支持有条件的学组、专家著书立说。

五、推动风湿病分会的人才培养。鼓励分会成员或成员单位积极开展线上培训,推广适宜的中医技术、民族医药技术,力争覆盖基层,让基层民族医药学卫生技术人员可以便捷地参与各种学术活动和培训,提高专业技能。

中国民族医药学会风湿病分会

京公网安备11010102007390号

京公网安备11010102007390号